您的当前位置:舌系带短缩 > 基本特征 > 百日谈其二酒神

百日谈其二酒神

我总觉得,造物主在创造这个宇宙时怀着巨大的悲伤。世间万物所构成的整圆,看上去那样调和、静谧,无喜无忧,但我想祂依旧悲伤,否则,祂为何要教会人类酿酒呢。

如果宇宙是一壶酒,它一半泼在我醒时,一半渗进你醉后。

清水顺喉而下,身子也跟着打起颤来,鼻腔里还残留着上一次陈酿的辛香。倘不是有这股子气息,我怕是难敌这漫天风雪。这个夜晚的寒冷大概能在我前半生的记忆里列入前三,而那排第一的严寒,大概是我来这里的契机之一。

自远处观去,雪磨平了群山的所有细节,起起伏伏,尽皆苍白,与云天同色却不同质,好似淡墨信笔勾勒,余足了留白,而拥挤处细致入微的绢画。其状其色,端的是匀到了妙处。上山的石径曲折幽邃,或隐或现,两侧积雪延绵,积雪中伸出的树,夸张地发散枝桠,枝桠上又积一层纯白,如此错叠,直上山顶,直入云间。幸而我不用爬到顶,目的地的小茅屋就在不远处。石径上无雪,莫非被这山中的住户扫去了么,看这山路长短,完成这么大的工作怕是要耗费半日功夫。我驻足阶前,抬头望望将霁未霁的云天,竟暗自以为那位扫雪者预知了我的来访,并刻意等我。

晚风拂过,本该是霞光盈霄的方向此刻影影绰绰,天完全黑了下来。

我点起灯笼,火光只够照亮足前数尺,路湿天寒,鞋底不断传出残雪被踏碎的咯咯声,和着枯叶崩断的脆响。我的步子很缓,身侧的矮松张牙舞爪,形如鬼怪,我前趋而上,它们便飘荡而下,虽姿态各异,却仿佛秩序井然,像一场无声的行游。小径末了,茅屋颔首低垂,灯火如豆,不摇不晃。倘有迷失方向的行者见了,大致好比航船寻着灯塔,原野上循着北极星一般。

除此以外,俱是幽暗,永恒、浓稠、睡眼惺忪的黑暗。

忽然脖颈后一凉,眼前稳定的黄光视界被扰动、打乱了。大雪再度降下。所幸不多久,小径骤然断竭——连上几块平整的山石台子。茅屋近在咫尺。石头台子后的硬土大多覆盖在积雪以下,屋主只扫出了一条双辙间宽的小道儿,直通门户。茅屋西面长满松树和掉光了叶子的灌木。最外围的歪杆树旁堆着三摞劈柴,其中两摞码放齐整,一摞零零散散。我下意识往屋顶的烟囱瞧,那里应该有烟,但光照不及,加之大雪纷飞,我看不真着。

我实在冻得发抖,顾不上整理衣冠,瑟缩着踱到门前,扣了两下。无人回应。复敲五次,室内方有动静。我甚至可以猜测,屋主向灶里添了柴,执握火铲拨弄再三,才决定搭理门外这茬。

开门,门内站着一位老者,须发皆白,干瘦的脸上沟壑纵横,着一件粗布褐衫,内衬棉衣。四目相对,老者呼哧呼哧地笑了,笑得胡子乱颤。

“白天不来?”

“白天俗务缠身。”我答。

“晚上没了俗务,偏要来这俗地,找我这俗人......你是带着事儿的啊......你进来吧。”

“老人家,我是......”

“先进屋。”

抬脚迈过门槛,屋内屋外根本是两个世界。

老人的家,是一处与群山、飞雪、枯木和严寒毫无关联的世界。房间里暖意袭人,空气中弥漫着奇特的甜香。梁檩低矮,四壁古拙,仅有的光源是炉火和两盏油灯,当然,现在还要算上我手里的灯笼。

环顾四周,几乎没有陈设,最显眼的莫过于墙角木桌上的白瓷酒壶,约六七寸高,颈细腹阔,通体光润,无一毫杂色,在火苗的照映下呈现出类似玉石的剔透温白,比牛奶稍淡、比积雪稍浓。

老头要我落座,自个儿从另一侧的矮橱中取出两只瓷杯,同样通白无瑕,但杯口下方约三分处各绘有一条青鱼,其中一条抬首垂尾,另一条垂首抬尾。

“你说的那种酒,就在这壶里。不过后生,我这儿少说有六七十种酒,全是佳酿,你为何偏要尝这个呢?”

说着老人侧身指向墙角,那里摆着两只酱褐色的坛子,封口严严实实,坛边的墙上开有小门,不及人高,需弯腰才能进入。门后大概正是老人的酒窖,这房子依山而建,也许有路径连入山体中的一小块中空,那里存放着从不问世,但每坛都极香极醇的世外美酒。可其中有一种,鲜为人知。据说哪怕在山林里启开坛封,獐狍狼罴都会乜呆地伫立半晌,水中的鱼也会探出脑袋,不愿下潜。

那是酒的极致,也是我此行的目的。按说应该早已有人尝过,但不见记载,连这位藏酒的老者的住所也是我辗转许久多方打听到的。我冒雪而来,只要尝几滴,便不枉此行。

“我听说这是世界上最完美的酒。”我诚实地回答了老人的疑问。

“完美呀,怎么评判出来的呢,况且喝过的人屈指可数。我这里每种酒都有各自的特点,这坛并不特殊。”老人捋着胡子骄傲地望向自己的酒窖,仿佛那是一座陈列着艺术品的宝库,“不过既然你点名要尝,那请便。外面雪大,喝完了就在我这里睡一宿,明天下山吧。”

老人让我熄灭灯笼,屋内顿时暗了许多。明暗正好将白瓷酒壶一分为二。明面上一颗火苗的倒像微微跳动,暗面则拖曳着一串长长的影子,像风中的黑裙,典雅的白衫反倒作了衬里。老人将瓷杯分别放置在明暗两面上,然后踱着步子来在炉前,往炉中添柴。

我恭敬地捏起瓷壶,先为老人斟满。清洌的酒柱正好被炉光穿透,亮得如一条火蛇。随后,我为自己倒酒,小心翼翼,不敢有丝毫洒漏。此刻,借着屋内的温暖,酒香已开始弥漫,我立即没那味道攫获了,口中喃喃念着:“怎么不特别?怎么不特别?我饮过的任何一种酒都没有这样的......”

对我的失态,老人不为所动。我耐不住性子,不等他回来便呷了一口。那香味凝化的甘美与浓烈,在舌尖着陆后,由舌侧开始扩散,酒气在鼻腔里也进行着类似的环游。与其他烈酒的刺激不同,这种逐渐充盈唇齿、舌、颚,和鼻子的过程按部就班,不急不缓,以恰到好处的节奏施我以愉悦的赐予。

不晓得何时老人已经坐到了对面,自己也抿了口酒。我不知所措地端着杯,索性把小杯中的剩余一口喝光。我终于理解他为什么要我熄灭灯笼,此时此刻,这间茅屋里的明暗浓淡与我的魂魄完全一致。

见我神情恍惚的样子,老人又给我倒了一杯,然后笑着摇摇头,把白瓷壶收了起来。我盯着他的每个动作,当万分确信他不会再让我喝下去时,心中略有失落。但我知道再饮一杯我就醉了,而且醉得刚刚好,那正合我意。

“其实我早就不想接待客人了,也不知你们从哪儿打听到这座山的。一个又一个,大部分和你差不多,不说缘由,只讨酒喝。可即便不说,有几个人真是为酒来的呢。你心里藏不住事。”

我半睡半醒,尽管在酒精的刺激下兴奋莫名,但脸上毫无表情,心底生出一股绝大无比的倦怠感,把我哭笑的力气都抽走了,我想,这也是老人说我心里藏不住事的理由。

“我想再喝。”我结结巴巴地说。

老人不做声,我以为他会拒绝,但没多久,瓷杯再度被斟满,一双干枯的老手捧着白杯好像托起少女细腻如脂的下巴,这画面令我沉沦,同时也令我嫌恶。

我没犹豫,更怠于细品,将杯中酒一饮而尽。霎时间,灵魂所不能承受的痴迷感攫取了我最后一点礼数,我站起身,不再惺惺作态,大笑起来,老者捻着胡子陪我笑。我笑得越来越放肆,越来越歇斯底里,直到头晕目眩,睡倒在桌案上。

第二天,雪霁天晴。我昏昏沉沉地醒来,发现老者已经不在这里,桌案上的酒杯也只剩一只。

顾不得狐疑,我趁着天晴下了山。此番来访已经值了,我怀着满足和微妙的怨尤离开了这座酒神之山。说怨尤,大抵是因为老人的不辞而去,我的心里却暗暗期盼着配得上这美酒的收场,至少想听老人多说些酒的来历渊源之类。

我回到家,取钥匙开门,并未觉得哪里不妥,也没在意到玄关处放着的一双陌生的鞋。知道一个陌生的女声唤我:“回来了?”

我赶忙向客厅望去,寻那陌生嗓音的源头,看到的却是一张熟悉的脸。不,准确的说那张脸不应该是这个样貌,我并不认识这个样貌!

那竟然是我的亲生妹妹。但她十岁那年就因病离世了,可眼前却是一位已经成年的,风姿绰约的姑娘。

看着我瞠目结舌的样子,妹妹眉头微皱:“怎么了哥,一回来就犯魔怔?你不是三点的高铁嘛,还不快收拾东西。”

“收拾东西......去哪?”

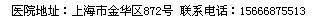

“哥你乐傻了吧,上海啊,你不是明早去A公司入职来着......”

“哪儿?”

“你怎么了?”

妹妹说的A公司,是我大学时期就魂牵梦萦的地方,奈何被拒之门外,在上海打拼了小半年,磨光了所有美梦,心灰意冷地回到家乡。按妹妹的说法,我似乎是被A公司相中了。

很快,我的心神回到了那个更大的问题上——死而复生的妹妹,全须全尾地站在我面前,好像十几年前的那个死亡的瞬间并没有发生,与我一直生活相处到现在。我觉得恐惧,脊背发凉的恐惧,哪怕妹妹是个鬼魂幽灵什么的,我都不会这样恐惧。

虽然从少年时期到大学以后,我对世间各式各样无法解答的神秘颇感兴趣,但近几年却对怪力乱神兴味索然了。我不相信世上有鬼怪灵魂——值得一提的是,即便在小时候,妹妹刚刚溘逝的那些日子里——我也不相信。我从不问父母妹妹去了哪儿,因为我知道她是死了,我对死这个概念的领会过于早熟,即便未能从生理学的角度解释死这回事,至少我知道,那是永久的睡眠,永永远远不会再睁开的闭眼。我不相信灵魂,毋宁说我拒绝相信,因为我害怕,一旦心里存有妹妹还在的侥幸,在漫长的等待与落空中,悲哀会更甚。我太爱妹妹了,无论在那种情境、那种心态之下,我都无法回避这一点。

我站在门口,浑身发抖,仿佛肠子都拧反了。

但没过多久恐惧就消失了。我是多么希望她回来啊,即使眼前的情形无论如何也没法解释,但我激动得完全可以忽略解释了,她就活生生地站在那里,她在对我说话。

那天我拉着妹妹聊了许久,聊这十几年来的一切。为了不使她感到莫名其妙,我假装是临别前的交心。我数次强忍眼泪,又数次忍不住笑出了声。妹妹感到十分腻味。

“你不是上周刚从上海回来,这次怎么搞的生离死别似的,别这样,我瞧着瘆得慌。”

下午三点,我出发去上海。第二天一早就踌躇满志地奔向A公司。说来也怪,这里并没有我想象得那么高不可攀。入职后的工作非常顺利,有些小问题也都应付得来。我的薪酬不算太高,但足够在上海租一套不错的住房,日常开销也绰绰有余,生活还算殷实。

我时常和家里通话,母亲很欣慰我当年没有放弃,没有收拾行李搬回家,否则也不会有今天的我。妹妹非常讨厌接我的电话,因为每次我都恨不得和她煲上两个小时的电话粥,像情侣一样。听着她的声音,我总会被一种不可思议的幸福包裹,那种幸福是这个世界里最夸张的失而复得。渐渐地,我不再去想这件事里外的蹊跷,反而把它当做一桩神赐的奇迹。

日子越过越好,我在这里找到了另一半,交往了两年后,我们结婚了。婚后我的事情多了起来,反倒令妹妹松了口气。有意思的是,她和内人到成了知心密友,经常合起伙来嘲笑我的幼稚。

我以为这座天堂会一直存在下去。

直到一场怪异的地震。

那时我与妻子在北方的草原度假,我们走得很远,远离一切琐事(和琐事以外的琐事)。我们住在帐篷里,那晚的月色澄澈如水,天空也异常深邃。我们聊了会儿,倦意袭来,便睡了。凌晨,我忽然从睡梦中惊醒,觉得大地在震动,我转身想推醒妻子,没想到她早就醒了,双眼直直地盯着帐篷的缝隙。很快,地震加剧了,我们吃力地钻出帐子,向四面望去。并没有动物被这场地震惊扰乱窜,不远处牧民的聚居地也没发生骚动。头顶,月亮刚好升到正中,摇摇晃晃地显出好几个影子。

地震持续了一分多钟,随后便恢复了平静。两天后,我们回到上海,继续我们平静的生活。而就在那场旅行结束的半个月后,我接到了母亲的电话,她说妹妹得了感冒,请假在家休息,要我周末回去一趟。

我哭笑不得。那个对我嫌弃得不行的妹妹竟然主动要求我去照顾。母亲乐不可支,揶揄地说你别臭美了,她多半是想宰亲哥一顿。

到家已是周六中午,妹妹坐在电脑前完全没有生病的样子,除了是不是抽纸吹吹鼻涕。看见我,她不怀好意地笑笑:

“我想吃龙虾。”

“让妈请。”我疲惫地把行李甩在她的床上。

妹妹冲我直努嘴:

“我早就跟妈说,这儿子只要结婚,不光六亲不认,还抠门的紧,整个儿白眼狼。唉,养儿无用啊!”

我给她倒了杯水,问:

“烧得厉害吗?”

“我说你是不是特希望我卧病在床,满脸泪花地求你照顾我。”她眯起眼睛,“很不幸,你来晚了,烧都退了。”

午饭后,妹妹自个跑回卧室了。我和母亲聊了一会儿。在那次聊天中,母亲说到了一件事,令我非常惊讶且担忧。

她说在她生下妹妹的时候,有那么几分钟,妹妹几乎是断气的。当时一屋子医护人员都急坏了,采取了各种办法都无济于事,最后她自己竟然奇迹般地咳了几声,呼吸才顺畅了许多。

我瞪大眼睛,嗓子哽得厉害:

“妈,你没记错?”

“什么记没记错?”

“这事......好像是我啊。”

母亲皱起眉头,连连摆手:

“行了,娘不至于连这种事都记岔。你妹妹出生的时候你都三岁了。”

我隐约觉得不对,推开妹妹的门,她狠狠地瞪了我一眼:“哪有人随便进女孩子的卧室的!”

“你小时候有过肺部感染吗?”我问她。

“有啊。”

“七岁的时候?”

“应该......是,怎么啦?”

我坐在返回上海的列车上,心里堵得要命。自从那次旅行归来后,很多事儿都不对劲。我查了地震当天的新闻,那个地方并没有任何地震报道。令我,我总觉得妹妹为了要我请她吃饭,主动要求我回家,这实在有点牵强。

一周后,母亲又打电话给我,这次语气很急,她说妹妹的感冒总不好,体温时高时低,医院后查出肺部感染,现在正在住院治疗。

我和妻子立即请假回家。在病房里,妹妹面色苍白,不住咳嗽。她撇头望了我一眼,眼神有些古怪。

我和医生交流了一下。医生表示,这个病本身不算太严重,坚持住院治疗就能痊愈,但奇怪的是,在妹妹身上,各种用药都没有明显效果,长此下去,病情很有可能恶化。

我把里外安排妥当后,径直冲回了家。我把家里翻了个底朝天,终于在厚厚的一摞报纸中间,发现了一张发黄的纸。

那是妹妹的死亡通知书,时间是十二年前,死因是肺部感染。

妻子随后进屋,问我怎么了。

我深吸了一口气,把那张黄纸揣进兜里,紧紧地盯着妻子的脸,死死地、死死地记住她的样子。

“我看要不转院......”妻子说着,我打断她的话。

“你记得我的名字吧。”

“当然,突然说这个干什......”

“叫一次。”

“叫一次?”

“对,叫一次。”

她叫了我的名字。我泪如雨下。上一次哭得如此悲哀还是很多年前,那时一群大孩子欺负妹妹,我揍他们却被七手八脚地打趴在烂泥里。

妻子说她回去协调转院事宜,推门离开。我把她喊住,她满脸疑惑地看我。

“你今天怪怪的。”

我苦笑着点点头,目送她离开。

之后我的判断得到了印证,妻子再也没有回来。

妹妹的病急转直下,我没日没夜地守在病房里。爸妈想来和我换班,我十有八九会拒绝。也许我要的不是能否多照顾妹妹一点,我很害怕,害怕走出这病房泡沫就会破裂,然后一切烟消云散。

深秋的一个清晨,妹妹从睡梦中醒来,精神好了许多,烧也退了。早餐后,她和我聊起来童年时代,聊我小时候多么弱不禁风,又多喜欢逞能;聊我们常去的,有一株大银杏的公园,银杏边上还有座破废的老房子,我俩时常跑进去“探险”,被捉住揍了不止一回。最后老爸想了个损招,他骗我们说那老房子里有死人骨头,还会飘鬼火。从此我们便不敢进去了。每到秋天,金黄的银杏叶铺满院落,也铺满老房子的屋顶,像一场金色的大雪。现在那房子拆了,老树在不在我们从没去求证过。

我发现妹妹说的事儿全发生在十岁以前,我便让她回忆一下上中学以后的事儿。

“哪记得住,无非就是吵架斗嘴呗。”妹妹笑笑,望向窗外,窗外是三棵松树,松树不会落叶。那一瞬间,深秋的神秘寂静中,窗外的一切似乎凝固了,时间也不走了。

我下定了心。

我对妹妹说,我得去个地方,下午就回来。这次妹妹反常地恳求我带她去。我拧不过她,只能继续耗着。不一会儿,她睡着了,我悄悄推门而出,穿过走廊,一回头,她竟然跟在后面。

刚下过一场秋雨,地上湿漉漉的。我用毛毯裹着妹妹,穿过几条街道,来在那座山下。我把兜里的死亡证明扔进了一条小溪里。

“老爷子,你可真行。”我冲着山上沉沉地说。

我俩花了近一个小时,抵达了半山腰的那座茅屋。

“这里住着谁?”妹妹问我。

我抱着虚弱的妹妹,仔细想了想,说:“住着一位酒神,他的酒能治病。”

说罢我上前敲门,门未闩,轻轻一推便开了。我踏进门槛,只觉得怀里一轻,什么都没有了。雨后清冷的山间,只剩我孑然一人。

我迈步进屋,正对我的方桌上摆有一壶一杯,壶勾青鱼,杯全素色。杯内有酒,将满未满,烈香四溢。

我执杯而饮,酒穿肉喉,似剑入曲肠,又像菊开五脏,香气和酒气化作两种亘古而生的力量,碰撞着、矛盾着、融合着、创造着。

我高呼:“真好酒!酒神的酒!”

随即,我把杯中剩下的佳酿一饮而尽。

在天地合一的安宁中,我昏昏睡去。

第二天早晨,一只枯手抚弄着我的额头,我清醒过来,看见老人坐在我对面,桌上是一只壶,两个杯,和最初的情形一样。

窗外大雪纷飞。

“酒怎么样啊?”老人笑着问我。

我无力地起身,说:“烈了点。”

随后,我推门而出。

下山的石径曲折幽邃,或隐或现,两侧积雪延绵,积雪中伸出的树,夸张地发散枝桠,枝桠上又积一层纯白,如此错叠,直到山脚,直到人间。